De la passion à l’investissement

Depuis quelques décennies, les grandes ventes aux enchères dans l’art sont devenues des évènements médiatiques mondiaux. Christie’s, Sotheby’s ou encore Phillips orchestrent des soirées spectaculaires où les enchères s’envolent parfois à des sommes vertigineuses. Si ces moments fascinent par leur intensité, ils révèlent aussi une transformation profonde : l’art n’est plus seulement affaire de goût ou de passion, il est désormais perçu comme un actif financier à part entière.

L’ère des records

Chaque saison voit son lot de records tomber. Tableaux de Basquiat, toiles de Picasso ou œuvres contemporaines d’artistes en vogue atteignent des centaines de millions de dollars. Ces chiffres impressionnants nourrissent l’idée que l’art est un refuge de valeur, au même titre que l’or ou l’immobilier. Mais derrière l’émotion du coup de marteau, se cache une réalité : la logique spéculative qui anime une partie croissante du marché. Acheter une œuvre revient parfois moins à célébrer sa beauté qu’à miser sur sa cote future.

La montée des collectionneurs investisseurs

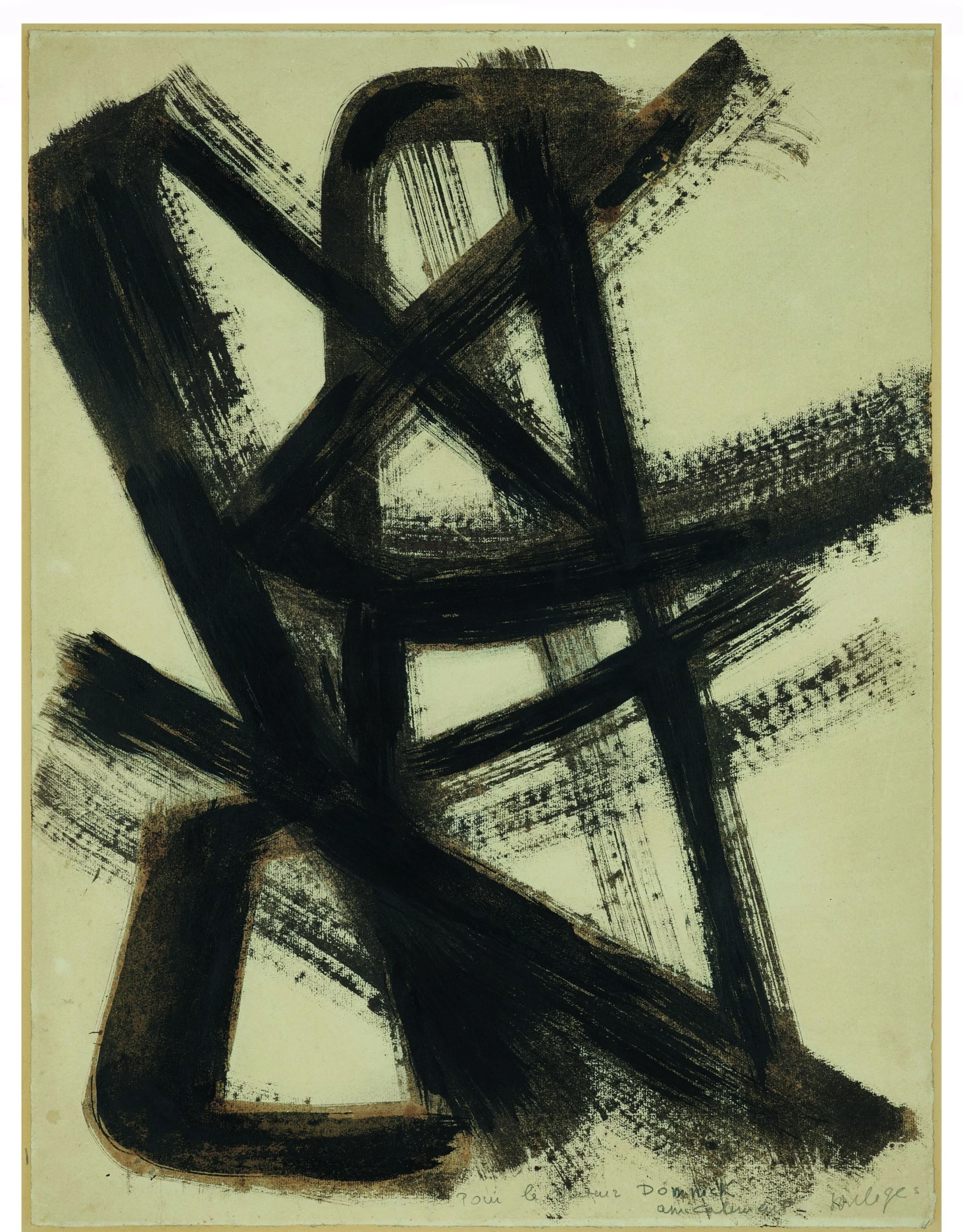

Loin du collectionneur passionné du XIXe siècle, une nouvelle génération d’acheteurs voit dans l’art un instrument de placement. Fortunes privées, fonds d’investissement et même banques développement des stratégies autour de l’acquisition d’œuvres. Certains artistes deviennent de véritables « valeurs sûres », dont le marché s’entretient par une rareté organisée et une médiatisation savamment orchestrée. Le tableau accroché au mur n’est plus seulement un objet de contemplation, mais un capital dormant prêt à fructifier.

Un marché sous tension

Cette financiarisation de l’art soulève toutefois des critiques. D’un côté, elle permet une visibilité inédite et attire de nouveaux acteurs. De l’autre, elle accentue les inégalités entre artistes consacrés et jeunes talents. Quelques noms trustent les enchères, tandis que la majorité peine à trouver une place sur le marché. Le risque est grand de réduire la création artistique à une poignée de signatures bankables, au détriment de la diversité.

Quand la spéculation devient spectacle

Les maisons de vente jouent un rôle central dans cette dynamique. Elles transforment chaque vente en véritable mise en scène : catalogues luxueux, scénographies travaillées, enchérisseurs au téléphone depuis New York, Londres ou Hong Kong. La dramaturgie de la salle participe à la hausse des prix. Mais cette spectacularisation interroge : l’art est-il encore jugé pour sa valeur esthétique et culturelle, ou seulement pour le prix qu’il peut atteindre ?

Entre fascination et inquiétude

Il serait pourtant réducteur de ne voir dans les ventes aux enchères qu’un jeu spéculatif. Elles assurent aussi la circulation des œuvres, la redécouverte de certains artistes et la mise en lumière des collections oubliées. Mais leur poids croissant dans l’écosystème de l’art oblige à s’interroger : jusqu’où cette logique financière peut-elle aller sans dénaturer la création ? L’art, en devenant un produit d’investissement, risque de se couper de son essence première : susciter émotion, réflexion et dialogue.

Les grandes ventes aux enchères dans l’art incarnent toute l’ambiguïté du rapport entre art et argent. Entre célébration du patrimoine et fièvre spéculative, elles cristallisent l’idée que l’art peut être à la doit un langage universel et une monnaie d’échange. À l’heure où les records s’accumulent, la question demeure : l’art doit-il être considéré comme une valeur refuge ou doit-il rester avant tout un espace de liberté créative ? La réponse, sans doute, réside dans l’équilibre fragile entre marché et passion.